每次写读后感都是我们提升逻辑思维能力的机会,我们应该珍惜,读后感是对作品中的艺术手法和表现形式的思考和欣赏,365文档网小编今天就为您带来了《皮囊》读后感推荐7篇,相信一定会对你有所帮助。

《皮囊》读后感篇1

这两天一直在看《皮囊》,福建作家蔡崇达写的,感觉很真实、语言简练、内容有趣,非常精彩。我很喜欢看。该书主要是一篇篇的散文集,讲述了作者的父亲、母亲和他家乡的故事,风格有点类似鲁迅的《朝花夕拾》,有点淡淡的悲伤在里头,又饱含温情,真的值得一看。

我还能记起他其中几个故事。

他的父亲年轻时是兼职混黑道的老大,27岁结婚,之后女儿出生,在3年后,蔡崇达出生,之后他父亲去宁波做了海员,想要养活家人,几年后带着赚来的钱回老家造了一间大房子。后来,他父亲可能因为老是抽烟,身体不好,40岁以后做了一次心脏病手术、2次中风住院,之后又经历了多次手术,最后因为中风去世了。结局很凄凉,但是过程中有一家人的温情,他父亲中风后为了能够康复,积极锻炼,他们一家人都陪着他父亲锻炼,但是其实蔡崇达早就知道这种病康复的可能性极小极小,一家人为着一个不可能实现的目标一起努力着……看到这里,我看到了一种悲壮感,就好像是一个英雄到了穷途末路,依然奋勇拼杀……

文章的整体基调是像昏暗的灯光,有点压抑,但是很冷静,同时冷静中带着强烈的爱,作者对父亲母亲的爱。这是非常值得我们学习的。

自古文章憎命达。写出好文章的`作者基本上都经历过很大的痛苦,这个道理自古依然都是如此。

所以很多东西都是有失必有得,有得必有失,就看我们怎么看待。蔡崇达的青少年时期可谓相当苦闷,但是他把这个生活当做题材写出来《皮囊》;我们很大人的青少年都很顺利,但是写不出像《皮囊》这么好的文章来。你说,谁的生活比较好呢?你喜欢过什么样的生活? 其实这个道理也在教会我们:无论命运给了我们什么,我们都要尽力去看到好的一面,坚强而积极的活着。也许这就是生活的答案。

《皮囊》读后感篇2

这是一本写自己的书,写自己的亲人,写自己的朋友,写自己的故事和感受。我对当代作家的耳闻是相当闭塞的,这是我第一次知道蔡崇达,第一次读他的故事,第一次感受他的文字。很真实,我指的是他这个人。

正像他自己所说的“……写作不仅仅是种技能,是表达,而更是让自己和他人“看见”更多人、看见“世界”的更多可能、让每个人的.人生体验尽可能完整的路径。”

我非常愿意读一些作者所写的自已故事,不仅仅是因为真实,还能让我了解不同人的性格和生活。世界很大,世界又很小。我们在自己有限的时间和空间中所接触的人和感受的情感都是有限的,唯有读书才能为我们在各自的小世界里开一道窗,让我们有幸去望一下外面的世界,另一种真实的世界。我们不需参与,只是一个观看者。

皮囊是一本很好的书,它适合你在清静悠闲的时候,舒服地坐下来,认真地欣赏阅读的。请不要急于把它读完,如果你有事尽可以去忙,只要插支书签就好,待你忙完后可以再慢慢地欣赏它。我相信,你一定会爱上它的。

《皮囊》读后感篇3

看完了,心里有种莫名的沉重。很喜欢描写阿太的那段,喜欢阿太将生死看淡的人生态度,不拘于这副皮囊。

作为妻子,作者的母亲忠贞守护在丈夫的身边。作为为人母亲,处处在丈夫及外人面前为子女靠虑。作为平凡的女人,无论受多大的委屈也不会因一己的任性而抛夫弃子,一个人默默地忍受下来。这位父亲的角色让我想起了的我爷爷,因为病痛折磨,时时大发雷霆,以致死后奶奶那种超脱的神情不经让我对爷爷的一生感觉不值,因为自己一生的伴侣未有一点儿恋恋不舍。这也只是奶奶皮囊及抛开皮囊外物质收到摧残后所释放出来的解脱,对这样的解脱我们并不觉得那是恶意,反而觉得是种胜利,因为熬过来了。

关于后面各种人物的描写对于我来说感觉像看电影一样,“致青春〝,夏洛特的烦恼,北京青年等青春放浪时的场景,很遗憾学生时代没有这么疯狂的`故事。

笔者最后的遗憾也是我们当代远游人们一直无法正确处理的问题,父母在,不远游,可背后多少问题在背道而驰,梦想,追求,责任,好奇,吸引等等,无时不让我们远离父母,独自来到陌生城市打拼,却只挣得零星点点,有时连自己都养活不起,却依旧在努力为挤进这拥挤的城市斗争。有时候的迷茫是自己已经回不去了……

《皮囊》读后感篇4

我想,皮囊或许是灵魂来到世上的一件附带的工具。一颗心永远是无处安放的,一具躯壳承载不动,却总能成为有形的桎梏,高于皮囊的存在是你,能被困住的是你,能挣脱出来的也是你。

黑狗达看过很多人离去,仿佛看着一具具皮囊又变回了物品,直至到灰烬。有扔下皮囊这个包袱的.阿太,从此来去自如;有重病房想看烟花的病人,在挣脱皮囊的路上看到烟花;还有最坚强的父亲,不再中风偏瘫。剥去生与死,就好像的一个灵魂用旧了皮囊,想回到从前的地方更换。这样看来,生生死死,生命的诞生和流逝,都能淡然。我们本来是多么的轻盈,来去不着痕迹。从此人生就像是一个又一个的灵魂,使用着附带的皮囊给彼此留下羁绊,向世界留下属于他的过往。我们终究是无处安放,不然为何要换去皮囊。

我们错过很多的人,也有很多时候并不知道自己已经错过了。我们自以为能“看见”很多人,却不知道“看见”的到底是真心还是假面。爱我们的人来不及去珍惜,喜欢我们的人又经常会错过,自以为能挽留的人最后只能说出一句告别,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

是不是我们太过矫情,没有的最想要,得到的不珍惜?是不是我们的本质就如此贪婪,被欲望填充?香港的阿小没有过上想象中大城市的生活,自由主义的厚朴步步迷失,文展再也没有那般天才,去面对现实的落差。他们最后都因为种种原因碌碌无为,曾经想要的太多,现实给不了,自己也实现不了,终究成为这个社会中无处安放的人。

《皮囊》读后感篇5

好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一,这句话成为了很多人的至理名言,而我从《皮囊》一书中所体会到的是:透过那皮囊看到自己的灵魂才是我们不断经历的真正目的。

它没有华丽的语言去刻意装饰什么,有的像是一个老朋友一样娓娓道来说着过往。在这本书里,我看到了父亲作为家庭支柱精神之光的中国式家庭的精神命脉,看到了最底层人民面对现实用力强悍活着的尊严和自强,看到了面对生与死人性最初的一面。在这些片段中,我能感受不同人在面对生活的`打击下是如何将精神一步步从脆弱的肉体中狠狠撕扯出来的,血淋淋的是阿太的坚强,千疮百孔的是母亲的坚持,还是“藕断丝连”扯不断的父亲的无奈。

99岁的阿太在作者年少时眼中是个无情冷血的人,但在阿太年迈的身躯里,血液里流淌着的是对自由的渴望,骨子里藏着的是对活力的憧憬,然而这一一切却只能永远被困在这副苍老无力的身躯中。正如作者在文中的话“在阿太的生活观里,我们的生命本来多轻盈,都是被这肉体和各种欲望的污浊给拖住”。

我认为《皮囊》一书写的最为感人的内容是发生在那二百平土地里的心酸故事。父亲的不幸,母亲维护爱情的独特方式。她一直坚持要把房子建完,哪怕是建完后不久就要被拆掉,她也义无反顾。作者当时很不理解,毕竟自己家过得很贫苦,却还“死要面子活受罪”。然而母亲不管这些,她一直坚持建房子,直到最后,作者才理解,这个所谓的“房子”,是母亲与父亲爱情的见证。尽管父亲残疾了,去世了,但母亲认为这个房子代表了父亲的脸面,她希望父亲发起的这个家庭看上去是那么健全和完整。

作者的母亲信仰神明,她始终相信丈夫只是肉体的离去,灵魂一直陪伴她左右。所以她问卜,求神拜佛,祈求为丈夫的灵魂找到适合安放的地方。有时候有这种信念是一种好事,起码当你走投无路的时候,你的信念还会支撑着你的肉体一路前行。这一点作者的母亲完美的诠释。

人民的经历是时代的经历,人民的精神是时代的精神,我们是平凡的大众,也是不可或缺的群体,我们是社会的骨血,若是抓不到我们的灵魂,那么这副躯体也只会是奄奄一息。在《皮囊》里,我看到的不仅仅是作者的人生,我也看到了大多数人的人生,他们一直在生活的苦难中不断寻找自己的精神信念,努力地在生活着,我觉得这就是生命的意义。

《皮囊》读后感篇6

今天算是把蔡崇达的《皮囊》读完了。

阿太说:人的皮囊就是要用的,不是用来伺候的。

妈妈说:再走两步看看。中风有父亲几次手术,几次差点离开,母亲撑起家庭的形象,并不伟岸,却坚强的让我崇拜。

文展说:人要有规划。

阿小说:为了生存,他要每天从爸爸自杀的桥上路过。

厚朴说:要人生活的不一样。

李大人说:人要敢于面对生活,不能逃避。

作者说:没有故乡,每个人都是孤魂野鬼。

这本书在豆瓣上的评分是7.6。大多的书评也是在说这本书带来的是失望,认为后半部分写的儿时玩伴现在都不如作者混得好,不过是在写作者自己的优越感罢了。

与我而言,一本书好与不好的标准因人而异,正如书中结尾引用的马塞尔·普鲁斯特的名言:每个读者只能读到已然存在于他内心的东西。书籍只不过是一种光学仪器,帮助读者发现自己的'内心。我想每一个人从小到大,总会遇到几个奇怪的人,发生些不会发生在别人身上的事。这些人和事构成了一个人心里的独一无二的“世界”,而作家是那种可以很好的感受到并用合适的文字把它表达出来。这也不难解释为什么有时一些文字,也许是歌词,也许是广告,也许是一段文字会让人有恍然大悟、豁然开朗的感觉。

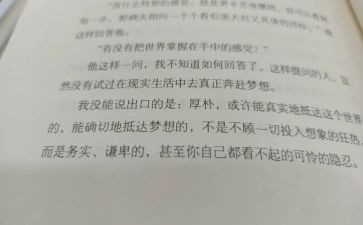

在中,我看到了自己的困惑——生活的意义是什么?我到底有没有学会生活?作者是在高中时由于父亲瘫痪,把母亲对他的期望——“这个家中的顶梁柱”作为之后时间的目标。直到作者的父亲去世才发现自己从来没有回答出“我该怎样生活”这个问题,以往的中心被怀疑是否正确。当我看到这里时,脑子里就像有什么东西要跳出来一样,可惜。直到在我写下这句话的那一刻,那东西还是没有出来。突然之间几个词语就一直在脑海中闪现:信仰、读书、虚无、健身、为人民服务、。我连我自己都不认识了。自己现在所做的究竟是坚持还是逃避。

必须得承认自己还不会生活。我不想今天就有答案,但我想会有那么一天,我可以坚定的相信自己所做的每一件事都是我愿意并值得的。

每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。——尼采

进无止境,渐入佳境

生活的意义正是生活本身。

《皮囊》读后感篇7

读完此书,没有想象中的沉重,也没有如何的感动,反而心一丝苍凉。作者的那些关于故乡的眷念,那些关于亲人的眷属,那些关于友情的回味,关于人生与生活的感悟,都装在四处漂泊的皮囊里了

人生就像一个无底的空杯,我们总在不断的往里面装进许多东西,亲情和友情,财富和地位,又在不断的失去,而身体这副皮囊更像是一个活着的象征与符号

年幼时的天真与善良,年轻时的欲望与野心,中年时的'挣扎与妥协,老年时的叹息或回归,人生多像猴子掰玉米

当一个人还在不断眷念着的时候,也是最脆弱与幸福的时候,我们的传统文化孕育的众生,一生都在寻找外面的世界,对于亲情是一场投资与还债的关系与过程,更像一场约定俗成的责任,也像一座山。对于友情,更像是一种慰藉与填充,对于爱情,更像是一种奢侈与完成人生成人礼的一种形式,不停奔跑,不停寻找,却从未真正审视过自己内心的需要

贪嗔痴与断舍离,本无不同,一个是在完成寻找外界的认同,一个是在寻找自我,对于完整的人生,应该都是需要,平衡就成了一种生活的智慧

对于人,在某种程度上来说,其实甜品与大麻的作用所带来的结果并无不同